新高一家长提前了解大学和专业,核心目标不是 “提前定好目标”,而是搭建认知框架、积累有效信息、引导孩子共同探索—— 毕竟高中三年孩子的兴趣、特长、成绩会动态变化,过早 “锁定” 反而可能受限。以下从 “信息获取渠道”“大学了解维度”“专业认知重点”“结合孩子的落地方法” 四个层面,提供可落地的操作指南:

家长首先要区分 “官方权威信息” 和 “非官方参考信息”,前者是基础,后者用于补充视角,避免依赖单一渠道导致认知偏差。

教育部及教育考试类平台:

「阳光高考网」(教育部唯一指定高考招生平台:https://gaokao.chsi.com.cn/):

可查全国所有大学的招生章程、专业设置、历年录取数据(分省分专业分数线)、特殊招生政策(强基计划、综评等),是 “信息基准线”。

「中国教育在线」高考频道:补充阳光高考网的细节,比如各大学的就业质量报告、学科评估结果汇总。

「双一流建设高校及建设学科名单」(教育部官网可查):明确哪些大学、哪些专业是国家重点建设方向,比单纯看 “985/211” 更贴合当前学科实力。

大学官方平台:

目标大学的「本科招生网」:最精准的学校信息,比如某专业的 “培养方案”(学什么课程、实践环节有哪些)、师资力量、实验室资源、国际交流机会。

大学的「院系官网」:比如想了解 “计算机科学与技术”,直接看该大学 “计算机学院” 的介绍,能知道专业侧重(是偏人工智能还是偏软件工程)、毕业生去向(读研 / 就业的具体企业 / 院校)。

大学官方公众号 / 视频号:比如 “清华大学本科招生”“北京大学招生办”,会发布校园活动、专业解读、学长分享,更鲜活地展现校园文化。

纪录片 / 科普视频:适合带孩子一起看,建立对专业的 “感性认知”。

靠谱教育类公众号:比如「高考直通车」「掌上高考」(汇总政策和数据)、「大学情报局」(解读大学特色专业,比如 “哪些大学的‘隐形王牌’专业比热门专业更强”)。

学长学姐访谈:通过亲戚朋友联系目标大学的在读生,问真实体验(比如 “某专业的课程压力大吗?”“学校的就业指导到位吗?”),避免被 “宣传话术” 误导。

职业体验活动:如果有机会,带孩子参加企业开放日、博物馆研学(比如学历史可去考古博物馆)、行业讲座,让孩子直观感受 “专业对应的职业场景”。

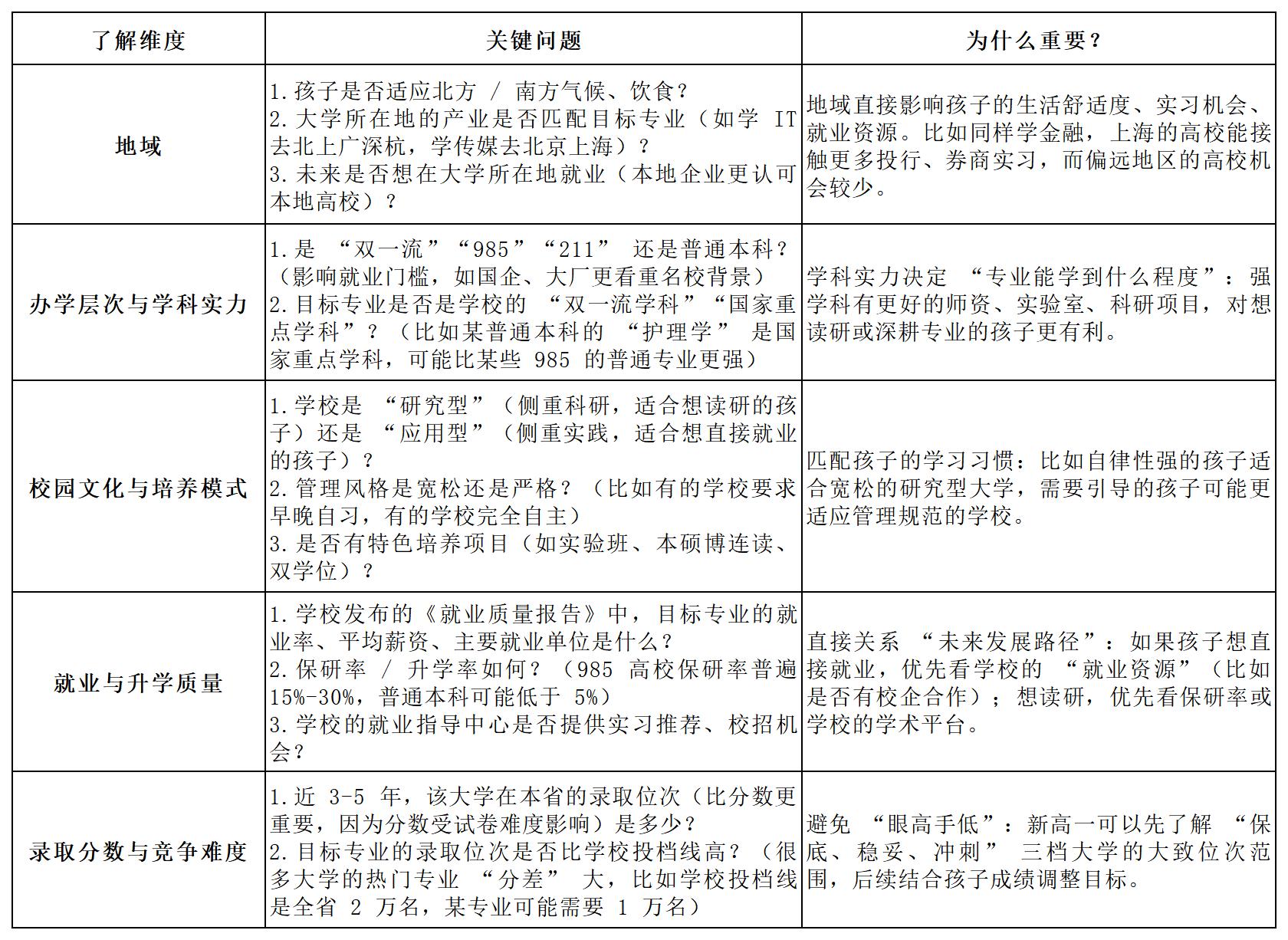

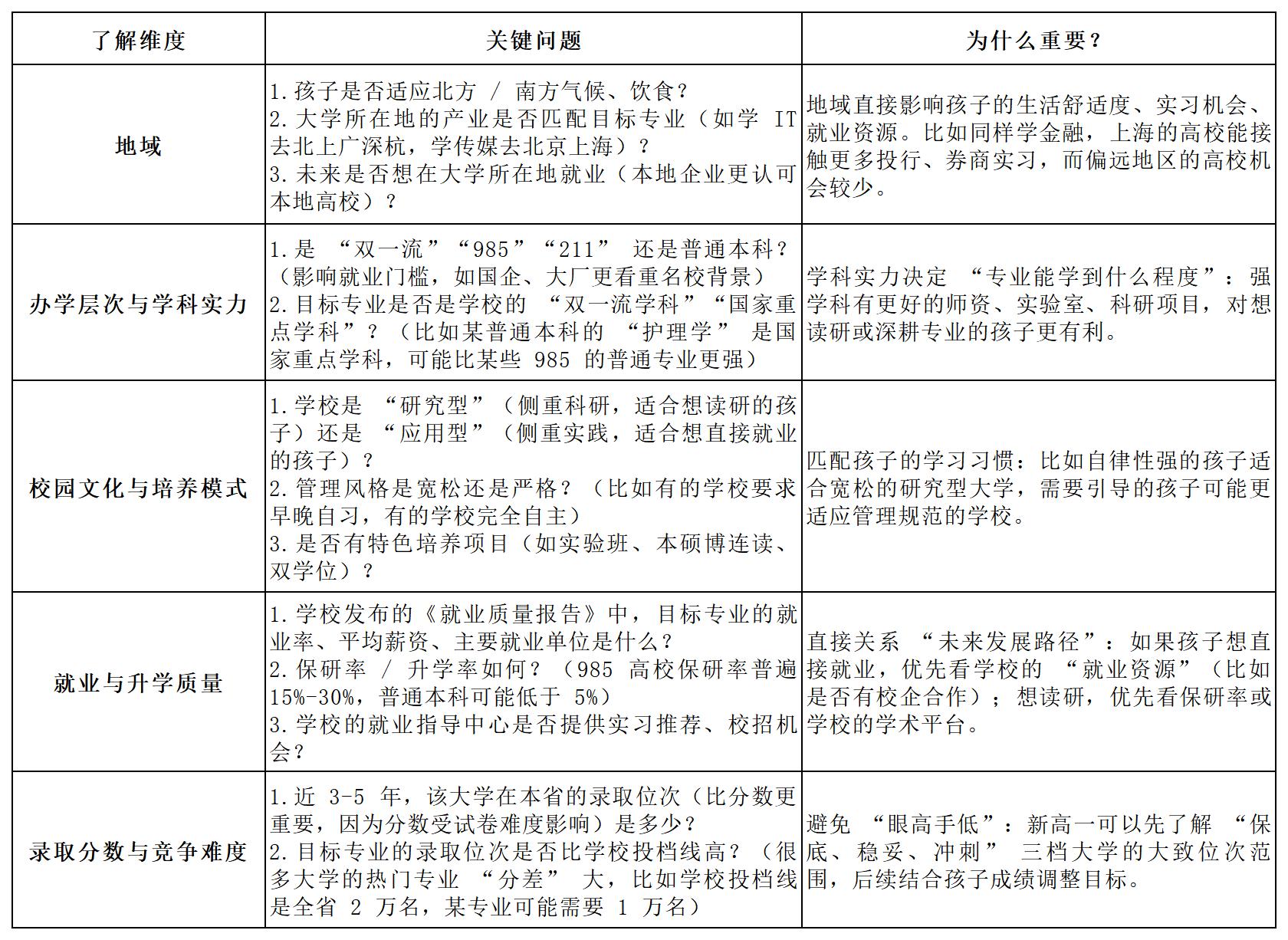

很多家长习惯先看 “大学排名”,但排名(如 QS、US News)侧重学术声誉或国际化,不一定适合高考志愿填报。更重要的是从 “孩子适配性” 出发,关注以下 5 个核心维度:

家长最容易犯的错是 “凭专业名称想当然”(比如认为 “生物医学工程” 是医学类,实际是工科),或 “盲目追热门”(比如现在的 “人工智能”,但孩子数学不好可能学不懂)。了解专业要抓 “三个核心”:

新高一距离高考还有 3 年,核心是 “陪伴孩子一起试错、筛选”,而不是家长单方面 “定计划”。可以分 3 步做:

结合孩子的模考成绩,确定 “保底、稳妥、冲刺” 三档大学,查这些大学的具体专业录取数据;

带孩子一起看目标大学的招生宣讲会(每年 9-12 月,很多大学会去高中做宣讲),直接向招生老师提问(比如 “某专业的保研率是多少?”“转专业政策是什么?”);

最终志愿填报前,再确认一次专业的 “培养方案” 和 “就业情况”,避免因信息滞后导致决策失误。

不要 “替孩子决定”:家长的角色是 “提供信息、引导思考”,不是 “包办选择”。比如孩子对生物感兴趣,家长不要因为 “生物就业难” 就强行让孩子学计算机 —— 兴趣是长期学习的动力,强行压制可能导致孩子大学厌学。

不要 “过度焦虑”:高一阶段不用精准到 “某所大学某专业”,只要搭建好认知框架,后续根据孩子的成绩和兴趣调整即可。过度焦虑反而会给孩子压力,影响高中学习状态。

总之,新高一家长提前了解大学和专业,本质是 “为孩子的未来搭建信息桥梁”—— 让孩子在高中三年里,不仅能学好知识,还能清晰地知道 “自己为什么学”“未来能往哪走”,这才是更有价值的准备。