155-8998-2513

155-8998-2513

扫一扫加微信

艺考之路并非只有一条赛道,选择以艺术统考(联考)为主,还是继续冲击艺术校考,直接决定了你艺考文化课复习的节奏、重心和压力。如同指挥不同的战役,战略战术必须随之调整。理解这两种路径的根本差异,是制定有效文化课复习计划的第一步。

一、 核心差异:认清两条路径的本质

艺术统考(联考):

性质:省级统一考试,是艺考生的“资格考”和“基础考”。绝大多数综合类大学和部分艺术院校使用统考成绩录取。

特点:一考定乾坤,时间较早(通常在12月-1月)。成绩决定了你填报志愿的广度。

文化课特点:录取时主要看“文化分”和“专业分”按一定比例折算的综合分。艺考文化课权重固定,且至关重要。

艺术校考:

性质:由特定艺术院校(如央美、中戏、北电)或高校艺术专业独立组织的专业选拔考试。

特点:针对性极强,考试时间晚(通常在统考后的1-3月),周期长,难度大,竞争白热化。

文化课特点:录取规则复杂多样。有的院校实行 “文过专排”(文化课过线后按专业排名),有的则有自己的综合分公式,艺考文化课要求可能极高(如清华美院)或相对较低(部分专业)。

二、 文化课准备策略的三大不同

基于以上本质区别,艺考文化课的准备策略需进行动态调整。

1. 战略重心与时间分配的不同

主攻统考的考生:“先专业,后文化,无缝衔接”

策略:在统考结束前,全力冲刺专业。统考一结束,必须立即、全身心投入文化课复习。你没有等待校考结果的时间包袱,目标清晰:利用最宝贵的2-5月,进行高强度、系统化的文化课冲刺。这段时间是提分的“黄金期”,没有任何理由拖延。

口号:“统考即决战,考完即冲刺”。

主攻校考的考生:“专业文化交替,长期并行”

策略:这是一场更艰苦的“拉锯战”。你需要在准备校考的同时,尽力保持艺考文化课的“温度”。

校考前:重心在专业课上,但每天应抽出碎片化时间(如早晚)进行英语单词、语文古诗文、政治/历史要点的记忆性复习。目标是“不生疏、不忘光”。

校考期间:奔波于各考场,复习时间碎片化。此时应以“保温”为主,携带便携的复习资料,见缝插针。

所有校考结束后:这才是你文化课全力冲刺的起点。由于时间更紧(通常只剩3-4个月),你需要更高效、更有针对性的复习计划,压力也更大。

口号:“专业冲刺时不丢文化,文化冲刺时全力以赴”。

2. 目标设定与复习节奏的不同

主攻统考的考生:“平均用力,总分最大化”

目标:你的目标是综合分最高。这意味着,不能有严重偏科,需要各科均衡发展。复习策略应围绕如何快速提高总分来制定,重点攻克占分比高、提分快的知识点。

节奏:节奏相对平稳,可以跟着学校的二轮、三轮复习按部就班地进行。

主攻校考的考生:“靶向用力,过线或冲高”

目标:你的目标取决于目标院校的录取规则。

如果目标是“文过专排”的院校:文化课复习策略是 “过线思维”。首先要精准研究该校近几年的文化课最低控制线。复习时,确保优势科目不拉分,弱势科目死守基础题,确保过线,不必过分纠结难题。

如果目标是文化要求高的院校(如清华、国美等):策略则与统考考生类似,需要 “冲高思维”,但复习时间被严重压缩,对效率和自学能力要求极高。

节奏:节奏是“前松后紧”的加速模式。校考后的冲刺期强度极大,需要极强的心理承受能力和时间管理能力。

3. 风险与心态管理的不同

主攻统考的考生:

风险:风险相对集中。统考一旦失误,回旋余地小。

心态:目标单一,心态更容易专注。但也可能因压力过大而焦虑。

主攻校考的考生:

风险:风险分散但也更大。可能面临“校考颗粒无收,文化课复习时间被严重挤压”的最坏情况。

心态:需要更强的多任务处理能力和心理韧性。在校考结果出来前,会经历一段漫长的不确定期,容易浮躁焦虑。必须学会“考一门,丢一门”,迅速将注意力转移到文化课上。

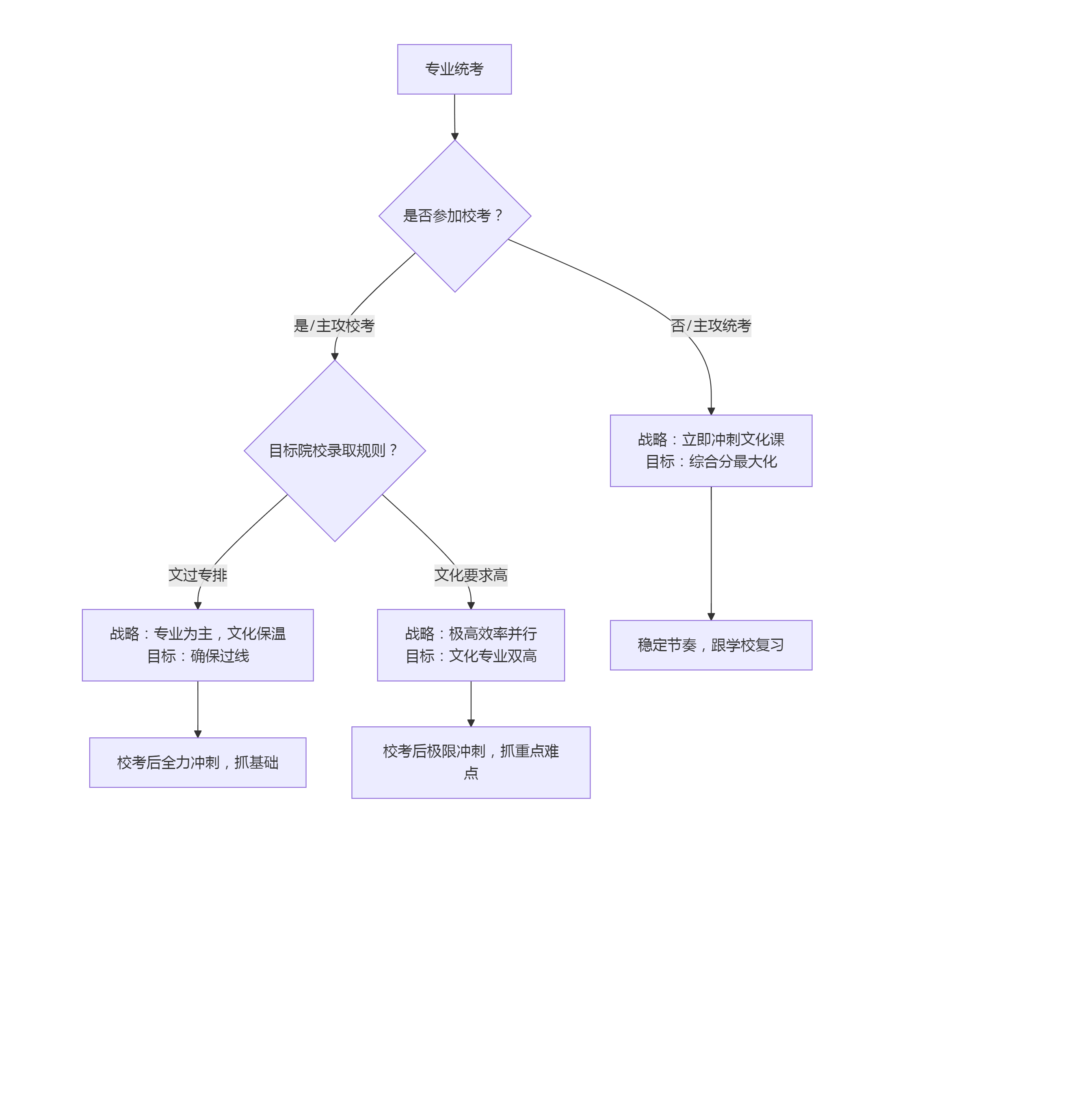

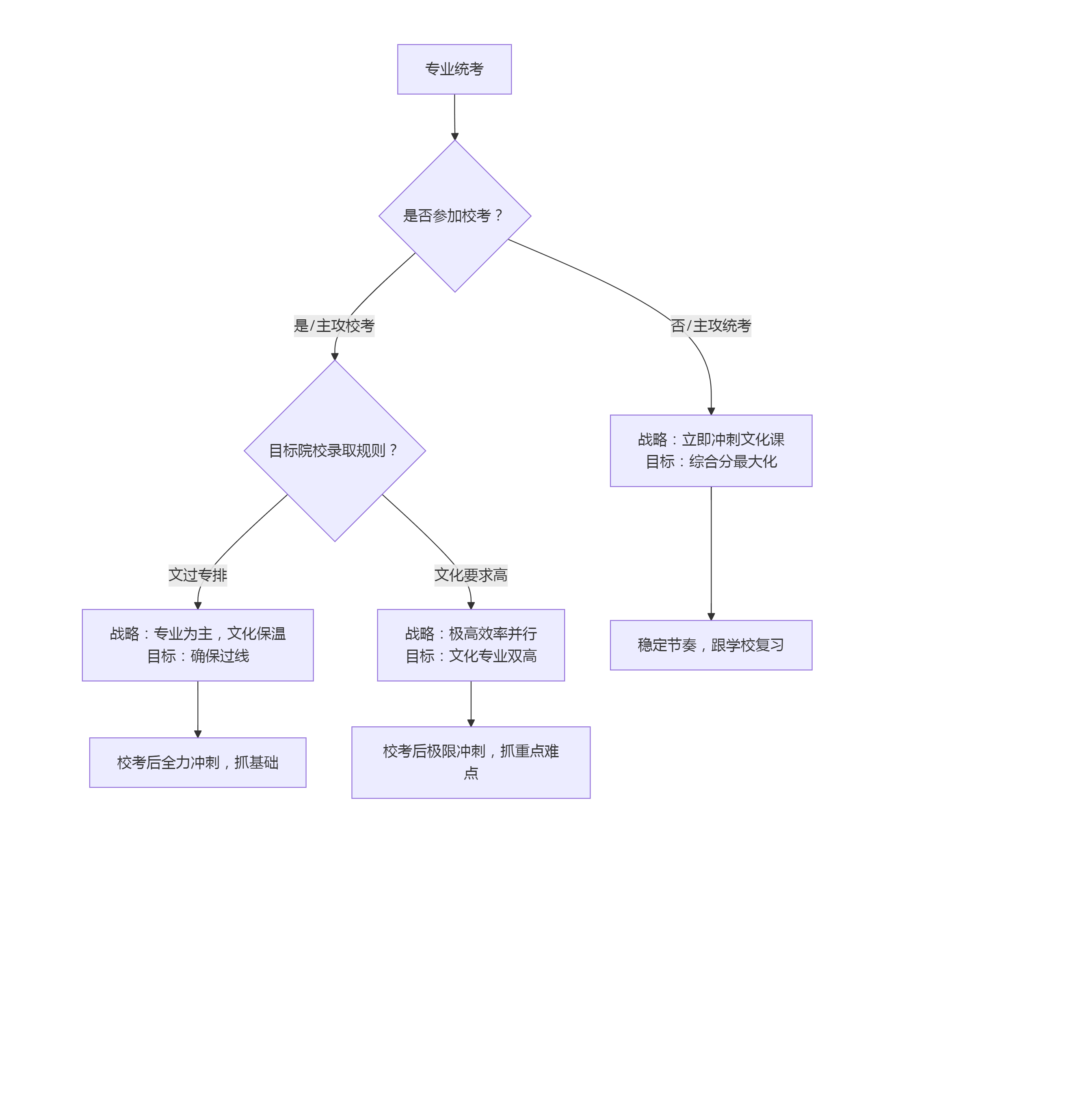

决策流程图:帮你明确方向

结语:

选择统考还是校考,不仅是专业路径的选择,更是一场关于时间、精力和风险的博弈。没有绝对的优劣,只有是否适合自己。明智的艺考生,会尽早明确主攻方向,并根据所选路径的特性,量身定制文化课复习策略,做到心中有数,脚下有路。

无论选择哪条路,最后的胜利都属于那些在专业和文化两条战线上都能坚持到最后,并且善于规划和执行的勇士。

艺考之路并非只有一条赛道,选择以艺术统考(联考)为主,还是继续冲击艺术校考,直接决定了你艺考文化课复习的节奏、重心和压力。如同指挥不同的战役,战略战术必须随之调整。理解这两种路径的根本差异,是制定有效文化课复习计划的第一步。

一、 核心差异:认清两条路径的本质

艺术统考(联考):

性质:省级统一考试,是艺考生的“资格考”和“基础考”。绝大多数综合类大学和部分艺术院校使用统考成绩录取。

特点:一考定乾坤,时间较早(通常在12月-1月)。成绩决定了你填报志愿的广度。

文化课特点:录取时主要看“文化分”和“专业分”按一定比例折算的综合分。艺考文化课权重固定,且至关重要。

艺术校考:

性质:由特定艺术院校(如央美、中戏、北电)或高校艺术专业独立组织的专业选拔考试。

特点:针对性极强,考试时间晚(通常在统考后的1-3月),周期长,难度大,竞争白热化。

文化课特点:录取规则复杂多样。有的院校实行 “文过专排”(文化课过线后按专业排名),有的则有自己的综合分公式,艺考文化课要求可能极高(如清华美院)或相对较低(部分专业)。

二、 文化课准备策略的三大不同

基于以上本质区别,艺考文化课的准备策略需进行动态调整。

1. 战略重心与时间分配的不同

主攻统考的考生:“先专业,后文化,无缝衔接”

策略:在统考结束前,全力冲刺专业。统考一结束,必须立即、全身心投入文化课复习。你没有等待校考结果的时间包袱,目标清晰:利用最宝贵的2-5月,进行高强度、系统化的文化课冲刺。这段时间是提分的“黄金期”,没有任何理由拖延。

口号:“统考即决战,考完即冲刺”。

主攻校考的考生:“专业文化交替,长期并行”

策略:这是一场更艰苦的“拉锯战”。你需要在准备校考的同时,尽力保持艺考文化课的“温度”。

校考前:重心在专业课上,但每天应抽出碎片化时间(如早晚)进行英语单词、语文古诗文、政治/历史要点的记忆性复习。目标是“不生疏、不忘光”。

校考期间:奔波于各考场,复习时间碎片化。此时应以“保温”为主,携带便携的复习资料,见缝插针。

所有校考结束后:这才是你文化课全力冲刺的起点。由于时间更紧(通常只剩3-4个月),你需要更高效、更有针对性的复习计划,压力也更大。

口号:“专业冲刺时不丢文化,文化冲刺时全力以赴”。

2. 目标设定与复习节奏的不同

主攻统考的考生:“平均用力,总分最大化”

目标:你的目标是综合分最高。这意味着,不能有严重偏科,需要各科均衡发展。复习策略应围绕如何快速提高总分来制定,重点攻克占分比高、提分快的知识点。

节奏:节奏相对平稳,可以跟着学校的二轮、三轮复习按部就班地进行。

主攻校考的考生:“靶向用力,过线或冲高”

目标:你的目标取决于目标院校的录取规则。

如果目标是“文过专排”的院校:文化课复习策略是 “过线思维”。首先要精准研究该校近几年的文化课最低控制线。复习时,确保优势科目不拉分,弱势科目死守基础题,确保过线,不必过分纠结难题。

如果目标是文化要求高的院校(如清华、国美等):策略则与统考考生类似,需要 “冲高思维”,但复习时间被严重压缩,对效率和自学能力要求极高。

节奏:节奏是“前松后紧”的加速模式。校考后的冲刺期强度极大,需要极强的心理承受能力和时间管理能力。

3. 风险与心态管理的不同

主攻统考的考生:

风险:风险相对集中。统考一旦失误,回旋余地小。

心态:目标单一,心态更容易专注。但也可能因压力过大而焦虑。

主攻校考的考生:

风险:风险分散但也更大。可能面临“校考颗粒无收,文化课复习时间被严重挤压”的最坏情况。

心态:需要更强的多任务处理能力和心理韧性。在校考结果出来前,会经历一段漫长的不确定期,容易浮躁焦虑。必须学会“考一门,丢一门”,迅速将注意力转移到文化课上。

决策流程图:帮你明确方向

结语:

选择统考还是校考,不仅是专业路径的选择,更是一场关于时间、精力和风险的博弈。没有绝对的优劣,只有是否适合自己。明智的艺考生,会尽早明确主攻方向,并根据所选路径的特性,量身定制文化课复习策略,做到心中有数,脚下有路。

无论选择哪条路,最后的胜利都属于那些在专业和文化两条战线上都能坚持到最后,并且善于规划和执行的勇士。

地址: 济南市历城区虞山东路

邮编: 250000

反馈意见: jinanlixing001@163.com

电话: 15589982513

请使用微信扫描上方二维码添加咨询